3)雷暴及台风

全年雷暴及台风天数合计约为35天,在此期间交通设备出行风险较大,建议不出行。

4)总结

由于部分恶劣的环境状况可能同时发生,再加之该方案同时配合使用两种性能互补的船只,因此综合考虑,全年可出勤天数约为290天,即可达性约为80%。

2.1.6前期投入及年营运费用预算

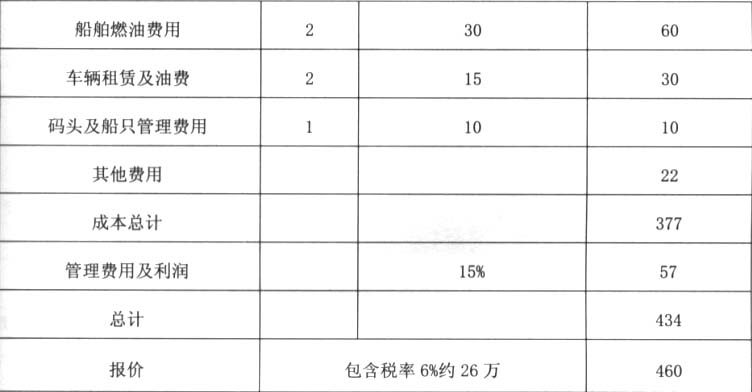

1)前期投入预算

按照此方案的设计,配套船只及码头等设施的前期投入预算如表5:

表5:前期投入预算表

.jpg)

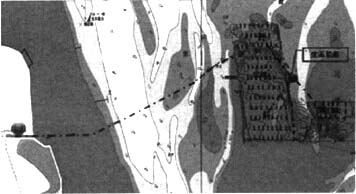

2)年营运费用预算见表6:

表6:年营运费用预算表

.jpg)

2.1.7方案总结

本方案的作业方式类似于当地的浦鱼模式,完全依靠交通船只到达风电场进行机组维护作业。方案的优劣式总结如下:

优势:

a)前期投入及后期运营费用相对较低;

b)同陆地风电场的管理方式基本相同,可有效借鉴目前陆地风电场的管理经验;

c)人员数量较少且相对稳定,生活条件便利。

2)劣势:

a)缺乏海上作业安全制度及相关的管理规范;

b)对码头要求较高,必须保证船只出行时在码头不受海水潮汐影响。而目前基本符合这一条件的现有渔业码头只有一处,如要租用,还需进行改造。如若自建,需投入码头建设费用。每年需进行至少两次的淤泥清理工作,单次费用大概在5万元。

c)风电场的日常维护作业受海况影响程度很高,故障响应速度很慢,机组可利用率很难保证;

d)存在枯潮期和小潮期,部分机组会在每月连续一段天数内24小时均无法到达(乘交通船)。

e)冬天受北方冷空气影响,风浪较大,出行较为困难,如若故障机组不能及时修复,严重影响发电量;

f)如若当日故障处理延迟,未按潮汐规律作业,船只(乘坐交通艇)搁浅,则需维护人员在船上成塔筒内过夜,存在安全隐患。且严重影响第二日的维护工作;

2.2方案二

2.2.1方案实施细节

图4:方案二实施路线图

1)采用1艘生活驳船作为机组维护人员的日常生活点(图中红点),选择适合的水深区域,趁高潮将船只驶入,落潮后冲滩坐底,并系泊固定。生活驳船至各机组的平均距离约为5公里;

2)由于是潮间带风电场,因而日常的维护作业将会受潮汐影响,为最大程度地延长可作业时间,配备2辆水陆两栖车和1艘交通补给船作为交通运输工具;

3)在最近陆地码头建立后勤服务中心(图中绿点),负责定期组织安排后勤物资及机组备品备件通过交通补给船运往生活驳船,并将生活废弃物运回码头处理。

4)如遇极端天气或海况,生活驳船起锚返航,回港避风。

2.2.2陆地后勤服务中心及停泊码头

1)陆地后勤服务中心建立于王港闸或陆上集控中心内,依托附近生活区及码头资源,发挥如下作用:

a)负责后勤物资及机组备品备件的调度工作及废弃物的处理工作;

b)负责海上作业人员的调度工作;

2)本方案涉及的补给船只对出行时间无硬性要求,按方案一中介绍的渔业码头,目前的四处渔业码头均可租赁借用。

2.2.3人员配备及倒班制度

鉴于海上生活及作业环境的封闭性和枯燥性,为保证人员身心健康,应实行倒班制度。

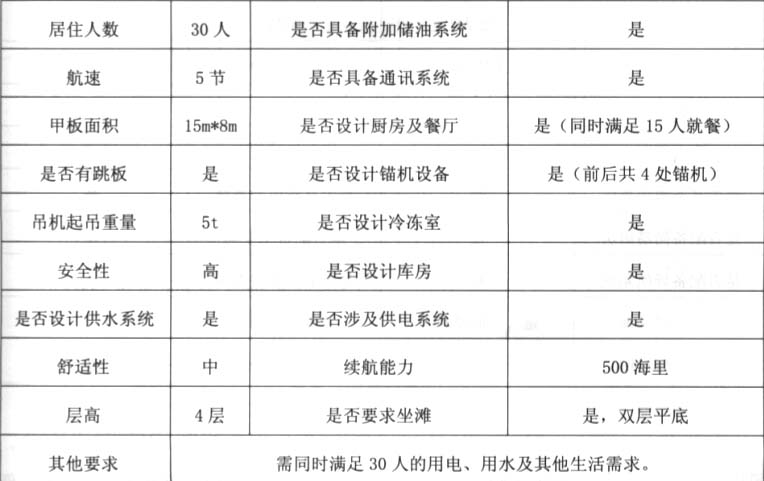

表7:人员配置表二

注:括号内为生活驳船上同时作业的人数。

参照中海油目前的倒班制度,每隔20天进行一次人员更换,一周进行一次物资补给。如能与业主达成协议,机组维护人员从海上返回陆地

后,可继续进入陆地风电场参与机组的维护工作。

2.2.4交通设备

1)生活驳船

根据项目实际需求,可委托船舶设计公司进行详细设计,再联系造船厂进行建造,一般周期为10至12个月。该船的大致参数要求如表8:

表8:生活驳船性能参数

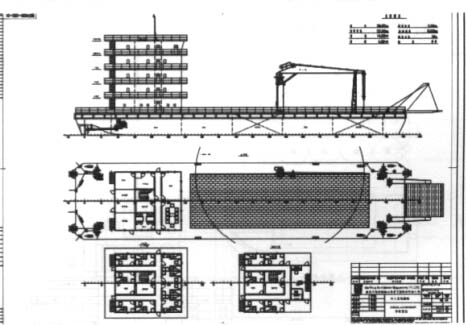

大致设计图形如图5:

图5:生活驳船初步设计图

2)交通补给船

该船型在本方案中主要用途有两点:

a)物资补给,人员调度,废物回收;

b)运用该船良好的承载能力及甲板空间进行中型部件(变桨柜、变流模块,水冷柜及中小型机械零部件等)的更换工作。

手机浏览网

手机浏览网