近日,三峡集团一批风电场、光伏电站相继并网发电,一批新技术陆续应用,为促进2025年能源结构绿色低碳转型、推动经济社会高质量发展提供新动能。

冬日的戈壁滩上狂风肆虐,我国最大的“线性菲涅尔”光热综合能源示范项目——三峡能源哈密百万千瓦“光热+光伏”一体化综合能源示范项目(以下简称“哈密‘光热+光伏’项目”)光热储能电站现场,一群三峡人穿梭于厂房各处,开展设备信息采集,电站运行规程、作业指导书的编制等工作。

“线性菲涅尔”是目前光热储能领域最前沿的技术路线之一,利用光的反射和折射原理,通过太阳能的转化来发电,具有施工难度小、建设周期短、维护方便、安全性高等优点,是三峡集团加快培育壮大新质生产力,对新型发电技术路径的又一次重要探索。

▲ 三峡能源哈密百万千瓦“光热+光伏”一体化综合能源示范项目

白色风机阵列在黄海海冰之间上,明黄色抗冰锥“围脖”裹在塔筒底部,将随浪涌上来的海冰冲击力减弱。这6米多高的抗冰锥,形状、大小、材料等细节,浓缩着三峡人多年创新攻关,是“海冰环境调查—抗冰理论研究—模型试验分析—数值模拟计算-—工程结构设计—现场原位监测”的成套设计体系的缩影。

这里是我国纬度最高的海上风电场——三峡集团所属三峡能源与招商局太平湾公司联合打造的辽宁庄河V 25万千瓦海上风电项目,共安装24台9兆瓦和4台8.5兆瓦风电机组,总装机规模25万千瓦,是三峡集团以资源开发推动产业链发展、产业链发展促进资源开发的良性循环的生动实践。

▲ 西藏自治区山南市隆子县30兆瓦光伏项目

从西藏自治区拉萨市驱车向南出发,翻越两个海拔5000米以上的垭口,大约行驶四个半小时就到了隆子县,从隆子县再行驶半个多小时就到了列麦乡列麦村,群山之上51840块光伏板在阳光下熠熠生辉。

这里是继措美哲古风电项目之后,三峡集团在青藏高原高海拔地区投资建设的又一个新能源项目——西藏自治区山南市隆子县30兆瓦光伏项目,于1月11日并网发电。随着“世界屋脊”上的风电场和光伏电站相继投产,三峡人利用喜马拉雅的风和光两种自然资源,共同点亮青藏高原的灯,为西藏经济社会发展提供源源不断的清洁电力。

除此之外,安徽无为10万千瓦渔光互补项目、江苏丹阳导墅12万千瓦渔光互补项目实现首批并网发电;河北新乐20万千瓦农光互补项目、贵州黔西南州兴义市捧乍猪场坪10万千瓦光伏电站实现全容量并网发电。

从渔光互补到农光互补,三峡集团“光伏+”发展模式在实践探索中持续完善,为今后因地制宜建设光伏电站提供新的解决方案。三峡集团新能源业务的蓬勃发展,陆上风电、海上风电、光伏发电、储能电站等各类新能源发电项目逐渐成为能源供应的生力军。据统计,2024年,三峡集团新能源发电项目单日发电量最高超过3亿千瓦时,高质量发展再上新台阶,为未来发展蓄力。

云南弥勒市的群山之间,白色风机和绿色森林形成一幅美丽的山水田园画卷。近日,三峡集团云南弥勒风电场柔性直流工程通过连续168小时试运行后转入正式并网运行阶段,标志着全球首个采用IGCT(集成门极可控晶闸管)器件、全球首个采用6.5千伏功率半导体器件的柔性直流工程取得重要突破,为未来IGCT柔性直流换流阀在“沙戈荒”大基地、海上风电等领域应用提供宝贵的运行经验。在我国西北宁夏田园上,三峡能源宁夏同利第三风电场的AI网络摄像机、双光谱摄像机等设备正捕捉并记录进出大门的车辆车牌信息,验证人员身份,默默守护着电站安全;红外热成像摄像机精准测量并监测设备运行时的温度变化,室内挂轨巡检机器人凭借其独特的悬吊式轨道移动系统自如穿梭,自主智能识别设备运行状态;双光谱摄像机与云台摄像机,结合高精度的工业听诊器等在线监测装置,能够实时、精准地捕捉主变压器运行的每一个细微变化;智能巡检无人机定时从机巢中自主起飞,严格按照既定的巡查航线执行任务……这是三峡能源在2024年打造的“无人值守”智能电站。

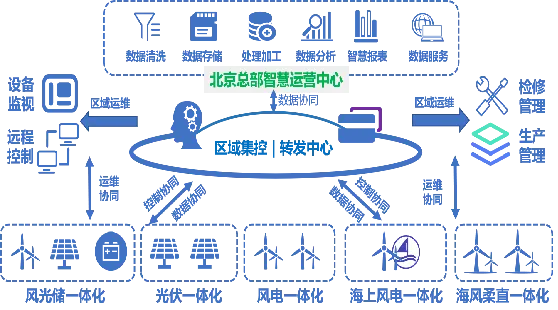

▲ 三峡能源智慧管控系统多级协同示意图

作为智能电站建设先行示范点的三峡能源所属甘肃武威光伏电站、宁夏同利第三风电场、青海锡铁山风铎风电场,实现AI算法在云端与边缘侧的协同作业,并广泛应用云原生技术,构建高效、灵活的智能场站体系,从传统运维转型为片区检修、无人值守的智能运维。三峡能源已部署形成一套“基于多源感知及云边融合的新能源场站智能化系统”,目的就是实现新能源场站“集中监控、片区检修、无人值守”的智能化运检方式。

“中科合创科技成果评价中心对这一系统进行科技成果评审,认定成果水平达到国际先进水平。”三峡能源智慧运营中心专业师牛霈介绍,下一步,三峡能源还将大力推广智能场站建设,探索大基地、水面光伏、山地光伏、海上风电、光热等多种场景下的智能化整体解决方案。

手机浏览网

手机浏览网